波佐見焼ブランド【DRESS】のブランドコンセプトは

食器は料理の衣装 DRESS

料理を美味しく見せる食器を提供します

お知らせ

波佐見焼の食器(色別)

-

桜色の波佐見焼の食器

色 桜色(さくらいろ)とは、桜の花弁にイメージされる赤みを含んだ淡い紅色のことです。紅染の中で、もっとも淡い色。恥じらいで紅潮した女性の顔が赤みをおびた様子にも使われることで知られています。

-

亜麻色の波佐見焼の食器

亜麻色(あまいろ)とは、亜麻を紡つむいだ糸の色のような黄色がかった薄茶色のことです。日本古来のものではなく、明治以降に使われるようになった比較的新しい色名。フランスの作曲家“ドビュッシー”の前奏曲『亜麻色の髪の乙女(La fille aux cheveux de lin)』が有名であるため、一般的に髪の色として知られています。 亜麻色はどんな食材にも合う万能色ですね。普段お使いの白い食器の代わりに使えますよ。 亜麻色と水柿色(くすみピンク色)の組み合わせ。 亜麻色のマグカップ。

-

水柿色の波佐見焼の食器

水柿(みずがき)とは、うすい灰みの柿色のことです。江戸時代は渋柿とベンガラで染めた柿渋色を「柿」と呼んでいました。水柿の名は水色がかった柿色の意味です。ピンクっぽい色だけどクールさがあり、さまざまな料理と合いオシャレにしてくれます。 セットで揃えて、全部を水柿色にすると華やかな中にも落ち着きが出ます。 あおあ 水柿色と紅掛空色(淡いパープル)を合わせると、二人暮らしにピッタリ。 朝からこんな素敵な色の食器で食事すると一日が充実しそう。 水柿色の大皿に小付を載せて、フルーツサンドウィッチのクリームの白、イチゴの赤、グリーン、どの色とのコントラストも素敵です。 水柿色と柴色(ふしいろ。グレー)を組み合わせると、クールでオシャレな印象になります。...

-

白藍色の波佐見焼の食器

藍染の中でも一番淡い色が白藍色(しらあいいろ)。 表面がサラッとマットで、涼しげな皿。 白藍色の大皿にパンを載せて朝食。さわやかな朝。 ピンクの和菓子を白藍色の小皿に載せた。ピンクが映えますね。 暑い夏にも食欲が出てくる涼し気な色の丼鉢。 白藍色の取皿にケーキを載せた。ケーキのイエロー・ブラウン・レッドとのコントラストが効いて、とてもオシャレです。 ...

-

一重梅色の波佐見焼の食器

一重梅(ひとえうめ)とは、一重咲きの梅の花のような明るい紅赤べにあか色のことです。梅の花をイメージしたかわいらしいピンク。和食器ではあまり無い色です。何を載せても可愛くなります。 一重梅色の取皿にケーキを載せて、とても可愛い。 一重梅色の大皿にチラシ寿司を載せて、雛祭りのテーブル。 一重梅色の取皿に白い和菓子を載せて、とてもキレイです。 一重梅色裏柳色の組み合わせ。二人の生活が楽しくなりそうですね。結婚祝いなどにも最適です。

-

柴色の波佐見焼の食器

柴色(ふしいろ)とは、柴木の煎じた汁で染めた灰みのくすんだ茶色のことです。「ふし」とは「しば」と同じ意味で、いわゆる雑木。「山に柴刈りに行く」の柴のことです。灰汁色(あくいろ)に近い色合いです。深みがあるグレーのマットな質感です。落ち着いた色だからこそ、鮮やかな食材が映えます。 アボカドとフライドエッグをトーストの上に載せ、柴色の波佐見焼の大皿に。トーストのこんがりと焼けた色も鮮やかな黄色も柴色(ふしいろ。グレー)の波佐見焼に合う。ランチョンマットは【DRESS】のグレイッシュネイビー色。 ローズマリー入りのポテトサラダを載せてみた。シンプルな料理なのに、柴色の波佐見焼に載せると絵になる。 マットな柴色(ふしいろ。グレー)とツヤの一重梅色(ひとえうめいろ。ピンク)。可愛い一重梅色の大皿も、このマットな柴色と組み合わせると、オトナの色気が出る。 一重梅色のマグカップと合わせてみた。これもかっこいい。 ...

-

瑠璃色の波佐見焼の食器

瑠璃色(るりいろ)とは、濃い紫みの鮮やかな青色のことです。食材の色とのコントラストがつきやすく、はっきりと美しく見せてくれます。もとは仏教世界の中心「須弥山しゅみさん」にて産する宝玉で、仏教の七宝の一つ。その宝石の色にちなんだ瑠璃色も至上の色として神聖視されました。実際、透明感のあるその色合いは、静かで幻想的な深海を思わせます。瑠璃は一般的に濃い青色の形容に用いられており、『瑠璃色の地球』という曲はあまりにも有名でしょう。洋名はラピスラズリ。 瑠璃色の大皿にピンクグレープフルーツを載せた。なんて綺麗な色。

-

紫鳶色の波佐見焼の食器

紫色に鳶色がかった美しい色。艶やかに料理を美味しそうに見せてくれます。 かれ アジアっぽいカレーを載せたら、雰囲気が出ました。 おにぎりの白が際立つ。鮭の赤とも合ってますね。 紫の和菓子を紫鳶色の小皿に載せてみた。紫色&紫色でとても美しい。 とても艶やかな紫鳶色の器です。 紫鳶色と水柿色(グレイッシュピンク)を組み合わせた大人っぽいコーディネイト。...

-

裏柳色の波佐見焼の食器

柳の葉の裏側の淡い黄緑色。日本の伝統色でクリーミーな可愛らしい色。 ハンバーガーを載せて。アメリカンな感じも出る器です。 イチゴの赤と裏柳色。映える。

-

黄蘗色の波佐見焼の食器

黄蘗(きはだ)とは、ミカン科のキハダの黄色い樹皮の煎汁で着物を染めた明るい黄色のことで、奈良時代にもその名が見られる古い色名です。 あたたかみのあるイエローなので、料理を美味しく見せてくれます。 トーストとフライドエッグの朝食。元気になる! 黄蘗色と紫鳶色(むらさきとびいろ)の組み合わせは、合いますね。 料理は、赤・紫・ピンク、なんでも合いますね。 風水 黄色は「安定」や「健康」などの意味があるため、家庭運や健康運アップが期待できます。また、土の気は金を生み出す力があるため、金運アップに効果的な色ともされています。黄色は金運を高める色として広く知られていますが、色味の強い黄色は、入るお金も出ていくお金も多いといわれています。...

-

紅掛空色の波佐見焼の食器

夕暮れ時、青い空に陽が沈むとき、青い空が夕日の赤で薄紫に染まった色の食器です。この美しく淡いパープルの食器は、何をのせても上品に見せてくれます。 紅掛空色にいくらの赤も卵焼きのイエローも映えますね。 紫鳶色と一重梅色の組み合わせ。ペアで楽しむ波佐見焼。 紅掛空色と紫鳶色(濃い紫色)のパープル&パープルの組み合わせ。何かいい。

-

海松色の波佐見焼の食器

海松色の器のモチーフは海藻の海松(みる)。古代の朝廷などに食材として献納品として供されてた海松(みる)。万葉集にも海松を題材にした歌が詠まれています。 深く鮮やかなグリーンなので料理の色を本当に美しそうに引き立ててくれます。 海松色の大皿に雛寿司を載せて。イクラの赤や紫とのコントラストが映えます。 ごはんの白とも鮭の赤とも、コントラストが効いて美味しそう。 海松色の取皿にポテトサラダの白とゆで卵の黄色がよく映えます。 海松色の大皿と黄蘗色の大皿の組み合わせでおしゃれなテーブルになりました。

-

赤紅色の波佐見焼の食器

江戸初期から愛用された染色『赤紅』。漆塗りのような、朱にも近い艶やかな色です。お正月や還暦のお祝いなどにも重宝する器です。 赤紅色の茶碗に白いごはんと赤いイクラを載せたら、ほんとに美味しそう。 お赤飯を赤紅色の茶碗によそおうと、さらにめでたい感じになった。 赤紅色と海松色(みるいろ。濃い緑色)でクリスマスのテーブルコーディネート。

-

忘草色の波佐見焼の食器

忘草は萱草(かんぞう)ともいい、『和名抄』に「一名、忘憂」とあり、身につけると憂いを忘れるといわれていました。『万葉集』にも多く詠まれ、望郷や恋愛の憂愁を忘れるために衣服の下紐につけたことが知られる。眺めているだけで元気になりそうな色の器。 柔らかみもある色なので、料理を合わせやすく、黄蘗色(イエロー)、裏柳色(淡いグリーン)などの器と合わせるとビタミンカラーで元気なイメージ。落ち着いた色の器と合わせると、テーブルコーディネートのアクセントとしても使えます。 DRESSオリジナルのピスタチオグリーンのランチョンマットに載せて。元気が出る明るいカラー。 忘草色と紫鳶色(濃いパープル)との組み合わせでカッコよくなります。 DRESSオリジナルのバニラホワイト色のランチョンマットに載せて。隣のゴールド色のランチョンマットとの組み合わせも良いですね。忘草色と黄蘗色(明るいイエロー)を一緒に使うとすごく元気になりそう。

-

真白色の波佐見焼の食器

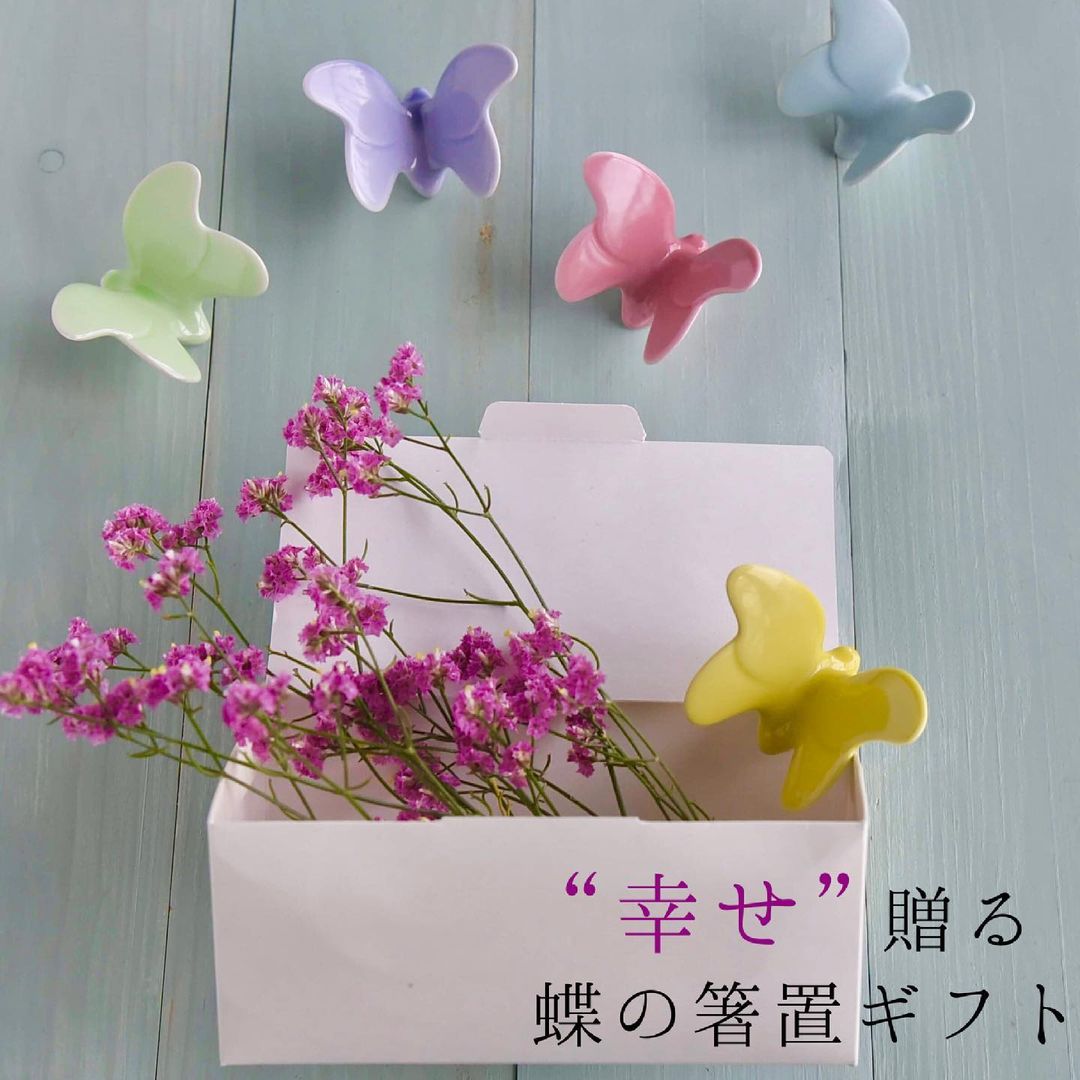

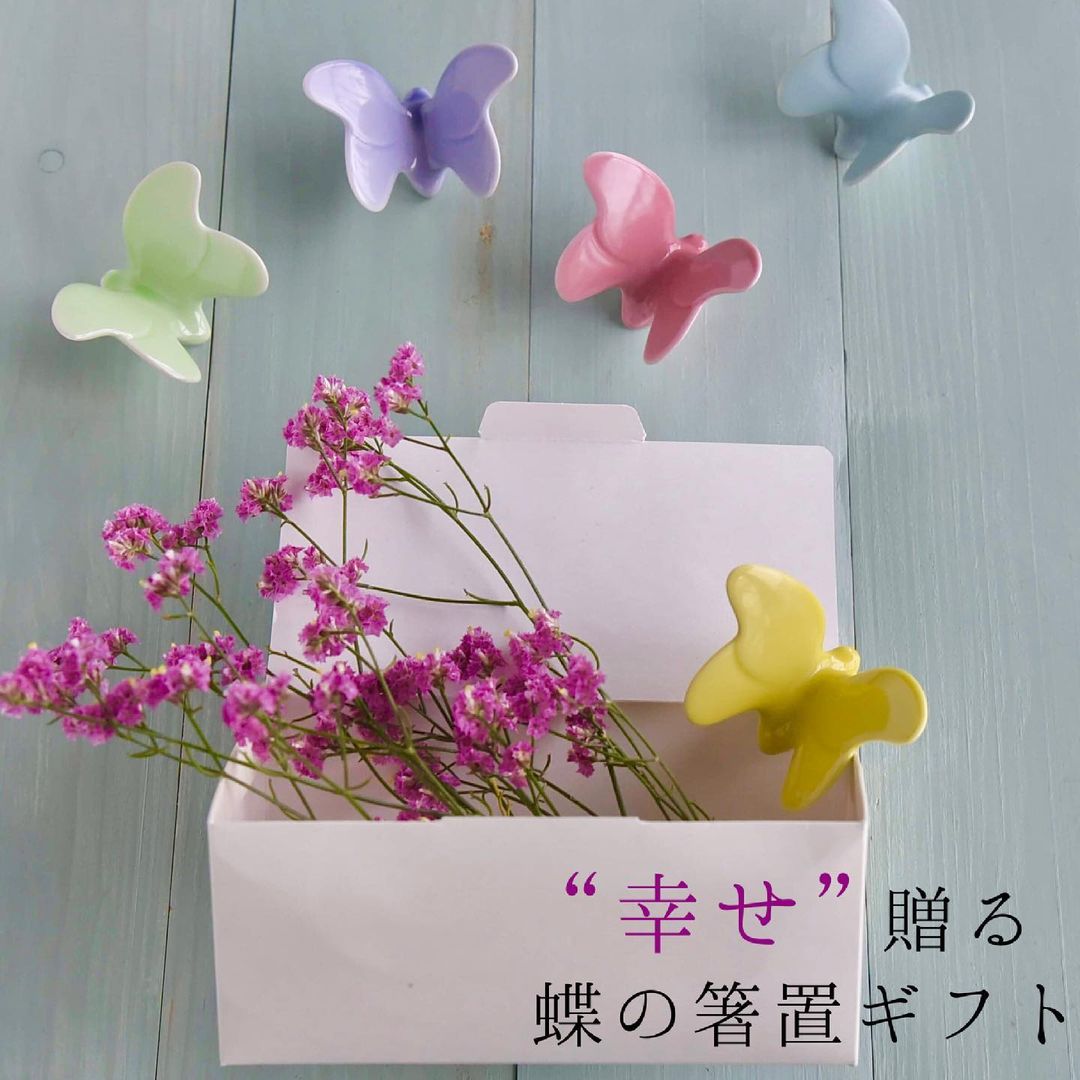

曇りのない純白。白い洋食器のテーブルコーディネートにも違和感無く溶け込み、テーブルを舞う蝶のように、テーブルを華やかにします。既にお持ちの白い食器にも合わせやすいですね。 幸せを運ぶ蝶々がテーブルにやって来た。

波佐見焼の食器(型別)

-

波佐見焼の小皿・豆皿

ほどよいサイズ感で、ちょっとした料理も盛り付けられそうな小皿で、おしゃれです。もちろん醤油皿としても使えます。小さなお皿だから、あえて全部違う色をたくさん使って、冷蔵庫にあったものや買ってきたおかずをちょこちょこと盛り付けただけなのに、かわいく見えます。 色とりどりの和菓子を伝統色が美しい小皿に載せて 価格 全色 ¥1650(税込) サイズ 直径: 約105mm、高さ: 約17mm、重さ:約63g 色 桜色(さくら)、瑠璃色(るり)、亜麻色(あま)、忘草色(わすれぐさ)、紅掛空色(べにかえけそら)、赤紅色(あかべに)、黄蘗色(きはだ)、柴色(ふし)、水柿色(みずがき)、紫鳶色(むらさきとび)、一重梅色(ひとえうめ)、白藍色(しらあい)、裏柳色(うらやなぎ)、海松色(みる)、の14色。

-

波佐見焼の取皿

ほどよいサイズで、シンプルで使い勝手のよい、おしゃれな和食器の皿。同じ色もいいけど、あえていろんな色を揃えてテーブルに並べるのがオシャレです。苺たっぷりのクランブルケーキ。ザクっとカットして、柴色、白藍色、水柿色、一重梅色の皿の上に置くと、マカロンカラーで本当にかわいいと思います。 価格 全色 ¥2,200(税込) サイズ 直径:約 153mm、高さ: 約25mm、重さ:約165g 色 桜色(さくら)、瑠璃色(るり)、亜麻色(あま)、忘草色(わすれぐさ)、紅掛空色(べにかえけそら)、赤紅色(あかべに)、黄蘗色(きはだ)、柴色(ふし)、水柿色(みずがき)、紫鳶色(むらさきとび)、一重梅色(ひとえうめ)、白藍色(しらあい)、裏柳色(うらやなぎ)、海松色(みる)、の14色。

-

波佐見焼の大皿

こった料理を作らなくても、のせるだけで映える、14色の波佐見焼の大皿。美しい色はもちろん、さまざまなシーンで使え、また機能性など細部にこだわったDRESSの人気アイテムです。テーブルの真ん中に置いて大皿としてお使いいただくのはもちろん、ワンプレートごはんなどご家族それぞれの好きな色をお使いいただくのもおすすめ。コーディネートしやすいカラーなので、食卓にいろんな色の大皿が並ぶとテーブルが楽しくなります。どなたでも使いやすいので、結婚祝い、引っ越し祝いなど贈り物にもおすすめです。 色 “日本の伝統色”をテーマにした、料理がひきたつカラー全14色です。フードコーディネーターと試行錯誤を繰り返し開発した色は、和洋中いろんなな料理に合います。また、器同士もコーディネートしやすく、組み合わせ次第でさまざまな雰囲気になります。 家族用に、プレゼントに ご結婚祝いに、ご家族の引越し祝いに。プレゼントする相手のイメージで色をお選びいただくのも喜ばれるかと思います。 買ってきたお惣菜をただのせても、気の効いたワンプレートみたいになってオシャレ。ご夫婦、ご家族、色違いでさまざまなカラーがテーブルにあると食卓が華やかになります。 形 さまざまなシーンで使えるように、機能性にこだわりました。フチにかけてゆるやかなカーブになっており、少し深さもあるので、カレーやパスタ、冷やし中華、煮物など汁気のある料理ものせられます。またカーブがあることで立体感もあり、中央に少量の料理をのせても、寂しくならず見栄え良く盛り付けられます。大きすぎない、日本の食卓に馴じむほどよいサイズの大皿です。...

-

波佐見焼の小付

冷奴、煮物、アイスクリーム。小ぶりだけど深さがあり、おかずから汁物までどんな料理も合わせやすいサイズです。小付として使うのはもちろん、大皿とセットでその上にのせても気の利いたカフェごはんみたいです。赤紅色、紫鳶色、柴色など艶やかな色と落ち着いた色を組み合わせると、和食も華やかに見えます。 価格 全色 ¥1870(税込) サイズ 直径:約97mm、高さ: 約40mm。重さ:約80g容量:満水140ml。8分目あたりまでで約80ml。 色 桜色(さくら)、瑠璃色(るり)、亜麻色(あま)、忘草色(わすれぐさ)、紅掛空色(べにかえけそら)、赤紅色(あかべに)、黄蘗色(きはだ)、柴色(ふし)、水柿色(みずがき)、紫鳶色(むらさきとび)、一重梅色(ひとえうめ)、白藍色(しらあい)、裏柳色(うらやなぎ)、海松色(みる)、の14色。

-

波佐見焼の茶碗

14色の波佐見焼の茶碗。美しいルックスはもちろん、使いやすさなど細部にこだわったDRESSのベストセラーアイテムです。ご家族それぞれの好きな色の茶碗が食卓に並ぶと、テーブルがカラフルに楽しくなります。結婚祝い、引っ越し祝いなど贈り物にも人気です 色 “日本の伝統色”をテーマにした、料理がひきたつカラー全14色です。カラフルですがどの色も料理と合わせやすく、またテーブルのアクセントになるので、お好きな色でお茶碗をお選びいただくのがおすすめです。 家族用に、プレゼントに たとえば4人家族で。一人ひとり違う色をお選びいただいても、オシャレです。 毎日の朝ごはん。好きな色の茶碗を手に1日をスタートすると気分があがります。 形 茶碗は食卓の登場頻度が高いので、使いやすさと持ちやすさを大切にし、ほどよいサイズ感と軽さで、しっくりと手に馴染みます。とても美しいフォルムで、少し沿ったフチが、茶碗からのぞくご飯を美しく見せてくれます。 サイズ...

-

波佐見焼の小鉢

毎日使える! 波佐見焼の大きめ小鉢。手になじみ、小鉢といえども、ある程度の大きさと深さもあるので、スープ、サラダ、鍋の取り皿、グラノーラ、煮物、ちょっとしたごはんものまで、万能に使え、気づけば毎日食卓に登場していた…というくらい使い勝手のよいサイズ。とても便利で、リピーターが多い商品です。14色あるので、いろんな色の小鉢がテーブル並ぶと、食卓が楽しくなり、ご自分用にはもちろん、贈り物にも喜ばれると思います。 色 “日本の伝統色”をテーマに、フードスタイリストと試作を重ねて誕生した“料理がひきたつ”全14色です。カラフルですが料理と合わせやすく、またテーブルが華やかになります。お手持ちの器が白などベーシックなものが多い場合も、食卓にベーシックカラーの器の中にDRESSの小鉢を並べると、色とりどりでアクセントになります。 家族用に、プレゼントに たとえば4人家族で。一人ひとり違う色をお選びいただくのもおすすめです。取り皿として、テーブルに重ねておくだけでかわいく、ホームパーティーやグループでの食事の時も活躍します。重ねてもかさばらず、さまざまなシーンで使えるサイズ感なので、贈り物にも人気です。 サラダ、ヨーグルトなどなど、手のこんでいない簡単な料理も、小鉢にのせただけで映えます。 ...

-

波佐見焼の丼ぶり鉢

14色の波佐見焼の丼鉢。置いておくだけでかわいい、コロンと丸いフォルムと美しい色はもちろん、さまざまなシーンで使えるDRESSの人気商品です。コーディネートしやすいカラーなので、ご家族それぞれの好きな色をお使いいただくのもおすすめで、食卓にいろんな色の器が並ぶとテーブルが楽しくなります。結婚祝い、引っ越し祝いなど贈り物にも喜ばれると思います。 形 丸みのあるフォルムの下には、和食器特有の高台があり、かわいいさとスタイリッシュさを合わせ持ったデザイン。小ぶりで片手でも持ちやすいサイズ感で食器棚にも収納しやすいです。小ぶりといえども、深さがあるので、丼物はもちろん、うどんやラーメンなどの麺類、サラダボウル、シチューなどにも使えます。みかんやお菓子など、おやつを入れるボウルとしてテーブルに置いていてもかわいいです。 麺、サラダ、丼、スープなど年中活躍します。 色 “日本の伝統色”をテーマにした、料理がひきたつカラー全14色です。フードコーディネーターと試行錯誤を繰り返し開発した色は、和洋中いろんな料理に合います。また、器同士もコーディネートしやすく、組み合わせ次第でさまざまな雰囲気になります。 家族用に、プレゼントに ご結婚祝いに、ご家族の引越し祝いに。プレゼントする相手のイメージで色をお選びいただくのも喜ばれるかと思います。結婚祝いというと“ペア茶碗”が定番ですが、人とかぶらないプレゼントとして“ペア丼鉢”もおすすめです。...

-

波佐見焼のマグカップ

ひとつひとつ色を宿した【DRESS】ブランドの波佐見焼マグカップ13色。自分用として、贈りものとして。 形 カップのフチの口をつける部分は少し外に沿っていて飲みやすい形です。待ち手はなだらかな四角になっていて、手に馴染みやすくすべりにくい形状です。 サイズ 直径:80mm、高さ:約73mm、重さ:約180g、容量:180cc(満水220cc) マグカップとしては、小さめのサイズで軽いです。 持ちやすい取っ手 使いやすさを重視した取っ手のデザインとしました。 ...

-

波佐見焼の湯飲(猪口)

いろんな飲み物に使える湯飲みがあればいいなとデザインした湯飲みは小さな手にもおさまる、小ぶりでスタイリッシュな形状。フチが絶妙に外に反っていて、スタイリッシュでなによりも飲みやすいです。緑茶はもちろん、紅茶、コーヒー等にも合います。小皿をソーサーとして使うと、来客用にもおすすめです。お猪口(おちょこ)として利用するのにも良いサイズです。 みんなで集まる日に便利な、色違いの湯飲み。こんなカップがあったらいいな…と思っていたのを形にしたカップです。お茶にもコーヒーにも紅茶にも使えるカップがあったらすごく便利だなと思い考案した湯飲みは、中国茶器をモデルにデザインした、シンプルでスタイリッシュなフォルム。小ぶりで組み合わせ次第で楽しめます。かわいいのはもちろん、お客様、親戚、友達が遊びに来たとき、すべて違う色だと自分のカップを間違えなくてかなり便利なのです。何の飲み物でもマッチするし、大きすぎないサイズ感も、ポットの飲み物が一気に空にならなくて良いです。お猪口として使われるお客様も多いようです。 小皿をソーサーとして使用すると、お客様用にも使えます。今回はあえて、小皿とカップの色を違う色にコーディネートしました。例えば夏の暑い日、こんな組み合わせでお茶がでてきたら、見ているだけで涼しくなりそう。 価格 全色 ¥1980(税込) サイズ 高さ:約70mm、飲み口:約68mm、底面: 約42mm、重さ:約84g 色 瑠璃色(るり)、亜麻色(あま)、忘草色(わすれぐさ)、紅掛空色(べにかえけそら)、赤紅色(あかべに)、黄蘗色(きはだ)、柴色(ふし)、水柿色(みずがき)、紫鳶色(むらさきとび)、一重梅色(ひとえうめ)、白藍色(しらあい)、裏柳色(うらやなぎ)、海松色(みる)、の13色。

-

波佐見焼のスプーン(レンゲ)Lサイズ

レンゲやスプーンとして使うのはもちろん、ワンスプーン料理やフィンガーフードなど小さな器として使うのもおしゃれです。 形 なだらかなカーブで大きすぎず口当たりが良い形です。 持ち手の端が皿の縁にひっかかるようになっており、丼などの中に滑りおちないようにするなど機能性も重視しました。 持ち手がゆるやかにカーブしており握りやすさも大切にしました。 なんと言っても並べているだけで可愛い! サイズ 長さ167mm、幅37mm、重さ50g 価格 全色 ¥1320(税込) 色...

-

波佐見焼のスプーンMサイズ

Mサイズはヨーグルトスプーンとして。また、フィンガーフード用として。なんと言っても並べているだけで可愛い! サイズ 長さ:150mm、幅:22mm 価格 全色 ¥990(税込) 色 桜色(さくら)、瑠璃色(るり)、亜麻色(あま)、忘草色(わすれぐさ)、紅掛空色(べにかえけそら)、赤紅色(あかべに)、黄蘗色(きはだ)、柴色(ふし)、水柿色(みずがき)、紫鳶色(むらさきとび)、一重梅色(ひとえうめ)、白藍色(しらあい)、裏柳色(うらやなぎ)、海松色(みる)、の14色。 他のサイズのスプーン Lサイズ 、 Sサイズ

-

波佐見焼のスプーンSサイズ

Sサイズはティースプーンや調味料スプーンとして。また、フィンガーフード用として。なんと言っても並べているだけで可愛い! サイズ 長さ:95mm、幅:22mm 価格 全色 ¥660(税込) 色 桜色(さくら)、瑠璃色(るり)、亜麻色(あま)、忘草色(わすれぐさ)、紅掛空色(べにかえけそら)、赤紅色(あかべに)、黄蘗色(きはだ)、柴色(ふし)、水柿色(みずがき)、紫鳶色(むらさきとび)、一重梅色(ひとえうめ)、白藍色(しらあい)、裏柳色(うらやなぎ)、海松色(みる)、の14色。 他のサイズのスプーン Lサイズ 、 Mサイズ

-

波佐見焼の菊型ワンプレート皿

”いろんな料理が1枚の皿にのり、料理をたくさんのせても、少しのせても美しく見えるワンプレート皿を”と、デザイン・開発に1年半かかったDRESSオリジナルの器です。直径が約28cmと大きいサイズです。大きな皿は面積が広いだけに料理をのせると間延びしがちですが、中心に向かって花びらの線を放射状に入れることで、目線が中央にいき、少量のせても見た目がきまるデザインにしました。 上からみると、花びらからスッと伸びるような線が5cmほど入っており平らに近いように見えますが、横から見ると、ある程度の深さがあります。 カレー、パスタなど汁気があるものを入れたり、キッチンからテーブルに運ぶときに煮汁やソースなどがこぼれにくいようにと、かわいさだけではなく、実用性も踏まえてデザインしました。特別な日ではなく、毎日の皿として活躍しますように。 菊にもマーガレットにも見える花形で、和食はかっこよく、洋食はかわいくはまります。 さっと作った食パンや目玉焼きなどの朝ごはん、ケーキなどをのせてもとてもおしゃれです。 価格 全色 ¥9900(税込) サイズ 直径 278mm 高さ 30mm

ランチョンマットとコースター

-

ランチョンマット

16色のランチョンマット 和菓子のテーブルにも 上記画像のランチョンマットは、左がグレープ、右がグレイッシュピンク、豆皿は左が一重梅色、右が紅掛空色です。 ケーキのテーブルにも テーブルを素敵に 16色のランチョンマットとコースター。使いやすいビーガンレザー素材です。 色 16色。マロウブルー色、ビターチョコレート色、グリーンティー色、ハニーマスタード色、ストローベリーミルク色、パッションピンク色、シアーミント色、ソーダブルー色、スパークルオレンジ色、アースグレー色、グレイッシュネイビー色、グレープ色、ゴールド色、バニラホワイト色、ピスタチオグリーン色、グレイッシュピンク色。 食卓を楽しく華やかにする11色のカラフルなランチョンマット(プレースマット)です。 素材 ...

-

コースター

コースターはランチョンマットと同じ素材(ヴィーガンレザー)で製造しています。 16色のランチョンマットとコースター。使いやすいビーガンレザー素材です。 色 16色。マロウブルー色、ビターチョコレート色、グリーンティー色、ハニーマスタード色、ストローベリーミルク色、パッションピンク色、シアーミント色、ソーダブルー色、スパークルオレンジ色、アースグレー色、グレイッシュネイビー色、グレープ色、ゴールド色、バニラホワイト色、ピスタチオグリーン色、グレイッシュピンク色。 食卓を楽しく華やかにする11色のカラフルなランチョンマット(プレースマット)です。 素材 ヴィーガンレザー。 丈夫で熱にも強くて汚れにくい素材。シミになりにくく、飲み物をこぼしてもサッと拭き取れる素材です。ヴィーガンレザーとは、動物性のものを使用せず人工的に革の構造を再現した素材です。※詳しくはこちら サイズとデザイン...

国産リネンのエプロン

-

国産リネンのエプロンAタイプ(幅130cm)

”料理する人の目線”を大切に作った料理家プロデュースのエプロン。 料理家仲間や主婦などたくさんの料理を愛する方々の意見を集め、13の『あったらいいな』を叶えたおしゃれな1枚です。 試行錯誤を繰り返し、出来上がったのはシンプルですが、 たくさんのこだわりが散りばめられています。 この13のポイントは、料理をする人なら思い当たるところがあるものばかりです。 職人が昔ながらの製法で丁寧に作ったリネンを使い、ベテランの縫い子が1枚1枚、手作りで仕上げる、生地も製品も国産のエプロンです。 料理する時に便利な13のポイント 1 肩の凝らないエプロン なるべく肩に負担をかけないように、デザインしました。 腰紐を結び、上半身の生地を弛ませることで、首にかかる重さを軽減しています。 ...

-

国産リネンのエプロンBタイプ(幅100cm)

”料理する人の目線”を大切に作った料理家プロデュースのエプロン。 料理家仲間や主婦などたくさんの料理を愛する方々の意見を集め、13の『あったらいいな』を叶えたおしゃれな1枚です。 試行錯誤を繰り返し、出来上がったのはシンプルですが、 たくさんのこだわりが散りばめられています。 この13のポイントは、料理をする人なら思い当たるところがあるものばかりです。 職人が昔ながらの製法で丁寧に作ったリネンを使い、ベテランの縫い子が1枚1枚、手作りで仕上げる、生地も製品も国産のエプロンです。 料理する時に便利な13のポイント 1 肩の凝らないエプロン なるべく肩に負担をかけないように、デザインしました。 腰紐を結び、上半身の生地を弛ませることで、首にかかる重さを軽減しています。 ...

カトラリーセット

-

カトラリーLサイズセット(スプーン2本、フォーク2本、ナイフ2本。DRESSロゴ入り化粧箱)

スタイリッシュなフォルムと、職人が施す美しいカラーが目をひくDRESSカトラリーセット。高級感あるオリジナルBOX入りで贈り物にもおすすめです。継ぎ目もなく1枚のステンレスから打ち出した、シンプルで使いやすいサイズ感。カラーは日本最大の眼鏡の産地・福井県の鯖江市で高級眼鏡の塗装を手がけている工場で絶妙な色合いを実現しています。 フォルムとサイズ 全体的に、なだらかな曲線でデザインしており、シンプルでありながら存在感あるフォルムです。ドメスティックブランドならではの、日本人の手や口になじみやすいサイズ感で、特別な日はもちろん日常でも使いやすいカトラリーです。 日本の食卓では、平皿(プレート)だけではなく、少し深さのある器を使うことも多いです。そこで、柄から先端の口に入れる部分がまっすぐではなく、ほどよい角度がついていることで、少し深さのある皿に入ったスープやソースもすくいやすい形になっています。 また、柄の部分とのつなぎ目がなく、1枚のステンレスでできているため、汚れがたまりにくいのもポイントです。 色 日本最大の眼鏡の産地・福井県の鯖江市で高級眼鏡の塗装を手がけている工場で絶妙な色合いを実現しています。”さまざまな色の食器、料理になじみつつも、アクセントになってくれる””食卓をおしゃれに、ワンランクアップさせてくれる”そんな、選りすぐりの4色です。 ホワイトジェイド色(左上) 混じり気のない、光るような純白だからこそ、白い器に合わせてもアクセントになります。 ブラックオニキス色(右上) よく見ると、ほんのり紫が入った、持てば持つほど愛着が湧く、味わい深い黒色です。 ガーネットレッド色(左下)...

-

カトラリーSサイズセット(スプーン3本、フォーク3本。DRESSロゴ入り化粧箱)

スタイリッシュなフォルムと、職人が施す美しいカラーが目をひくDRESSカトラリーセット。高級感あるオリジナルBOX入りで贈り物にもおすすめです。 継ぎ目もなく1枚のステンレスから打ち出した、シンプルで使いやすいサイズ感。カラーは日本最大の眼鏡の産地・福井県の鯖江市で高級眼鏡の塗装を手がけている工場で絶妙な色合いを実現しています。 フォルムとサイズ 全体的に、なだらかな曲線でデザインしており、シンプルでありながら存在感あるフォルムです。ドメスティックブランドならではの、日本人の手や口になじみやすいサイズ感で、特別な日はもちろん日常でも使いやすいカトラリーです。 日本の食卓では、平皿(プレート)だけではなく、少し深さのある器を使うことも多いです。そこで、柄から先端の口に入れる部分がまっすぐではなく、ほどよい角度がついていることで、少し深さのある皿に入ったデザートやソースもすくいやすい形になっています。 また、柄の部分とのつなぎ目がなく、1枚のステンレスでできているため、汚れがたまりにくいのもポイントです。 色 日本最大の眼鏡の産地・福井県の鯖江市で高級眼鏡の塗装を手がけている工場で絶妙な色合いを実現しています。”さまざまな色の食器、料理になじみつつも、アクセントになってくれる””食卓をおしゃれに、ワンランクアップさせてくれる”そんな、選りすぐりの4色です。 ホワイトジェイド色(左上) 混じり気のない、光るような純白だからこそ、白い器に合わせてもアクセントになります。 ブラックオニキス色(右上) よく見ると、ほんのり紫が入った、持てば持つほど愛着が湧く、味わい深い黒色です。 ガーネットレッド色(左下)...

輪島塗の箸

-

輪島塗の箸

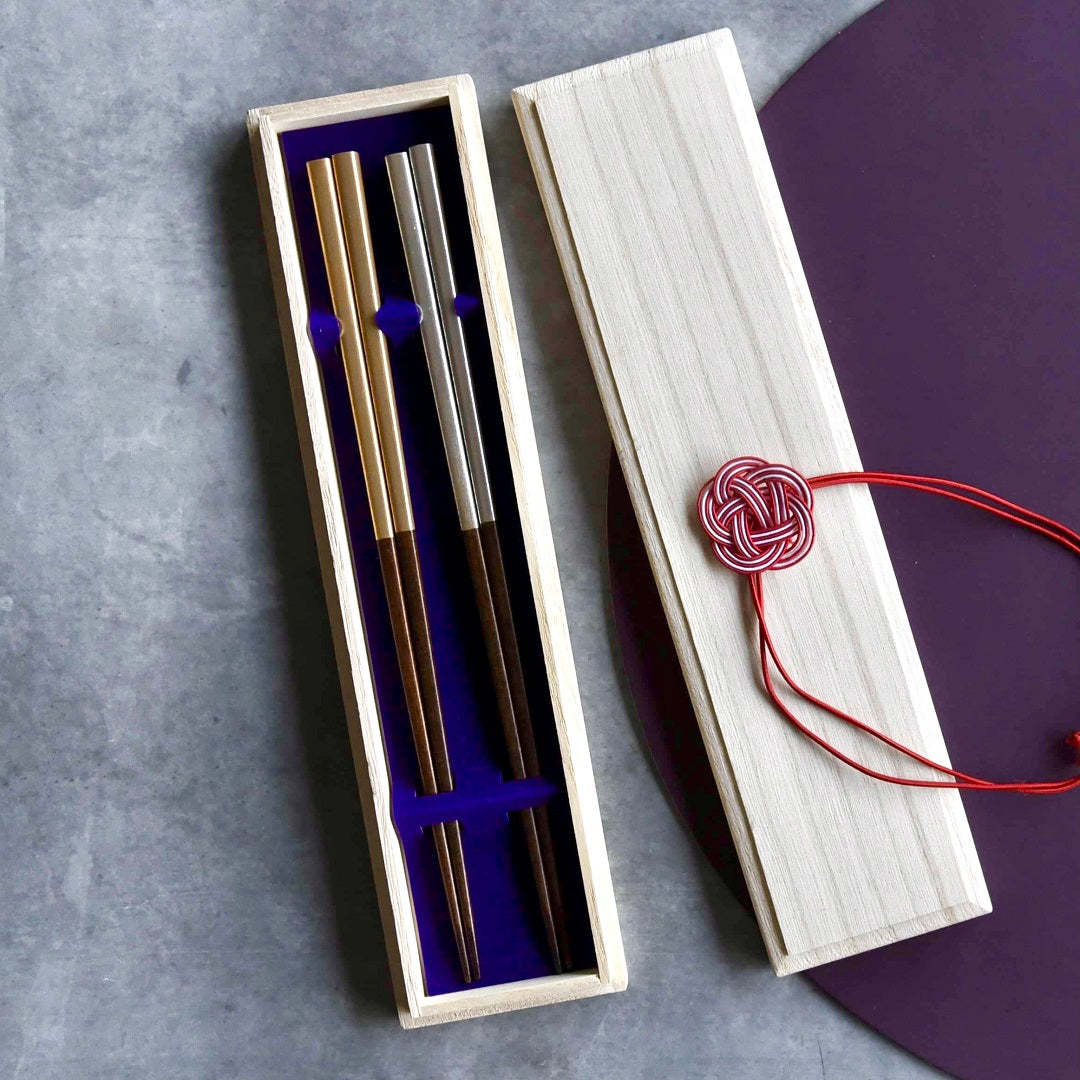

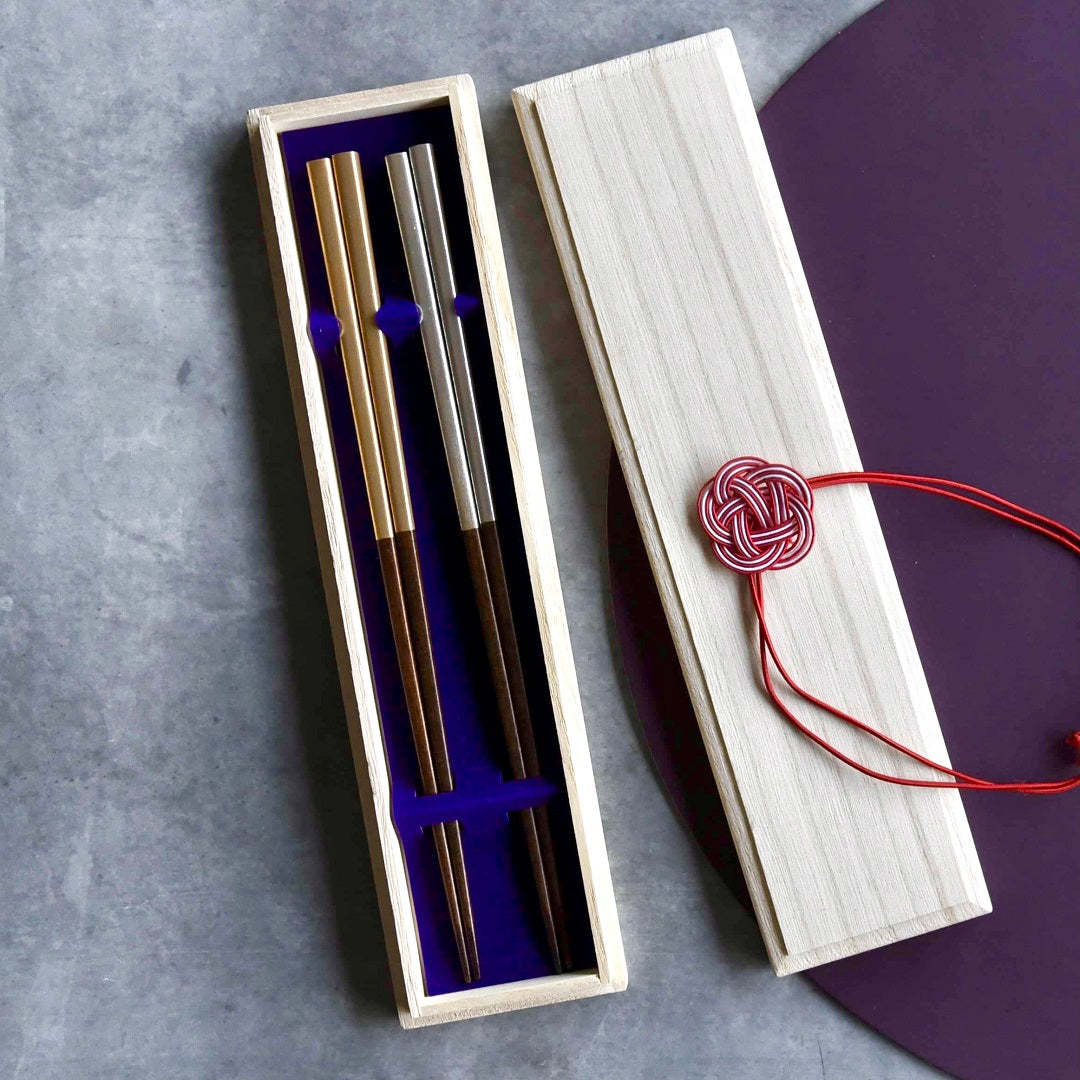

石川県の輪島市で作られる高級漆器。その歴史は平安時代まで遡ると言われる、日本の伝統工芸品です。 木地の素材 国産の斧折樺(オノオレカンバ)。 “斧”が“折”れるほど丈夫ということから名づけられた、日本一密で堅いと言われる木。自然林の中でも数が少なく貴重な木とされています。印鑑の高級素材としても使われるほど密で摩耗の少ない木です。金のなる木としても珍重されており、商売繁盛の印鑑として大変人気がある木です。 デザイン その日本一強くて丈夫な木を、輪島塗の箸としてDRESSならではのデザインで仕上げました。 小さな料理もつかみやすい細めのサイズに削り、箸の半分は木の風合いを活かし、半分に銀色を塗りました。斧折樺の木目と品よく光るゴールドのコントラストが効いた、とても美しい箸に仕上がりました。形は手に持った時に美しく見えるように、箸は細身でシンプルなデザイン。 持ち手は丸みをおびた四角なので、箸が転がりにくく、面になっているため箸を持つたびに金色と銀色の部分が品よく光ります。モダンさもあるスタイリッシュなデザインなので、日常の食卓によくなじみ、華やかさをプラスしてくれます。 DRESSの器や箸置ともとても相性がいいです。和の印象が強い、輪島塗の箸ですが、ピンクの箸置やパステル系の器のコーディネートもオシャレです。 小さな料理もつかみやすい細めのサイズに削り、箸の半分は木の風合いを活かし、半分を金色と銀色で仕上げました。木目と品よく光るゴールドとシルバーのコントラストが効いた、とても美しい箸に仕上がりました。 贈り物として 密度の高い丈夫な木なので、大切にお使いいただくと長年楽しめるのも魅力です。また、“日本一強く、折れない” という意味を込めて、お祝いなどの贈り物にもおすすめです。 ...

-

輪島塗の箸(桐箱2膳入りセット)

「輪島塗の箸2膳」と「箸用桐箱と梅紐飾り」のセットです。プレゼントとして桐箱と梅紐飾りで高級感があります。

国産リネンのクッションカバーとクッション

-

国産リネンのクッションカバーとクッション

自然の中にいるような心地よさ国産リネンのおしゃれなクッション 大切なおうち時間を豊かに過ごしたいから。おしゃれさと上質さの両方にこだわった、〈DRESS〉の日本製のクッションです。置くだけで部屋がおしゃれになり、カバーのリネン、中身のクッションも国産で、感触もよく、ご自宅で洗うこともできます。生活に寄り添うものだから、ハイクオリティーなものを。贈り物にもおすすめのクッションです。 素材 安心の日本製。カバーのリネンも、中のクッションも“心地よさ”にこだわりました。カバーは、静岡・浜松の職人により昔ながらの製法で生み出された上質なリネン。適度な厚みがあり柔らかいリネンなので、洗うほどになじみ、長く使える生地です。肌触りを邪魔しないように、チャックの部分が内側に入るなど、丁寧な縫製で仕上げています。 ふんわりとヘタリにくい中ワタを使用しています。繊維1本1本にシリコン加工をしたワタは、通常のワタに比べしぼみにくく、別名フェザー(羽毛)タッチワタともよばれる、布団などにも使用される高級ワタです。端までしっかりとワタが詰まっているので、カバーに入れたときにふっくらと綺麗に見えます。ご家庭で洗っていただくことができ、衛生的にお使いいただけます。※ワタが寄らないように手洗いがおすすめです。 デザイン 2色のリネンを組み合わせたバイカラー。組み合わせは全23種類で、部屋のインテリアとしてもおしゃれなアクセントになってくれます。 ...

包装・ラッピング

-

包装・ラッピング

食器用化粧箱、マグカップ用化粧箱と梅飾り紐、蝶々箸置用化粧箱と梅飾り紐、菊型ワンプレート皿用贈答箱、熨斗(のし)、DRESSロゴ入り紙袋(中)、DRESSロゴ入り紙袋(小)をご購入いただけるのは、他の製品をご購入いただいた方だけです。 他の製品のご購入が無く、これらの包装・ラッピングをご注文されたものは、注文をキャンセルさせていただきます。※「小さな商品なのに不釣り合いな大きな箱」などの場合も注文をキャンセルさせていただきます。 熨斗については、カートの「備考・特別な指示事項」欄に、熨斗(のし)に記載する・文字(例:御結婚御祝)・贈る方のお名前(例:注文者ご本人。複数名可。)を記載ください。また、1枚だけご購入ください。

-

箸・エプロンのプレゼント用ラッピング

贈答用にエプロンと合わせてご購入ください。単品のご購入はできません。単品でご注文いただいても無効とさせていただきます。

自由が丘本店

東京の自由が丘のDRESS本店では、DRESSブランドの食器などを全種類販売しています。

住所

東京都目黒区自由が丘1-3-11 Jiyugaoka EY 104

(自由が丘 すずかけ通り 資生堂パーラー向い)

詳しくはこちら

チーフ・デザイナー

古川 麻水(ふるかわ あさみ)

老舗(しにせ)仕出し弁当屋の長女として生まれ、芸術大学で映像を学び、映像制作会社、グルメ雑誌編集者、料理教室主催を経て、フードコーディネーターの道へ。

食品メーカーや百貨店などの広報宣伝物のためのフードコーディネートで使いたくなる料理が映える食器やSNS映えする食器がなかなか見つからず、世界中から集めているうちに、「そうだ!自分でデザインしよう!」と、オリジナルブランド【DRESS】を立ち上げました。

波佐見焼

波佐見焼(はさみやき)は長崎県の波佐見町(はさみちょう)で生産される陶磁器のことです。実用的で、デザインは伝統的な色や柄だけでなく、鮮やかな色合いやモダンな形などが特徴です。

【DRESS】ブランドの波佐見焼

14色あり、その色の美しさと色揃えの多さが特徴で、下記のように楽しめます。

- 料理が引き立ち、美味しそうに見えます

- 華やかで美しく、楽しい食卓になります

- ご家族それぞれのお好きな色を選べます

- 美しい日本の伝統色を感じながらの食事

- SNS映えする料理写真が撮れます

波佐見焼の歴史

波佐見焼は、日本初の磁器として有名な有田焼の産地である佐賀県有田町に隣接する長崎県波佐見町で作られており、有田焼と同様に400年以上の歴史を持っています。

江戸時代から鍋島藩への献上品として制作された有田焼に対し、波佐見焼は大村藩の支援により日用品の「くらわんか碗」を生産・販売してきました。

「くらわんか碗」は、江戸時代に大阪の淀川を往来する船の乗船客に船上でご飯やお酒を売る「くらわんか舟」で使われた食器で、日用食器として広く普及しました。

同じく江戸時代に、波佐見焼は長崎の出島から酒や醤油を詰める「コンプラ瓶」として輸出もされていました。

代表的な波佐見焼とは?

白磁や青磁に、呉須(藍色)や淡色の唐草模様などを筆で簡単に施したシンプルな磁器が代表的な波佐見焼です。

波佐見焼と有田焼の関係

江戸時代から日用食器の生産を担ってきた「波佐見」の名は表に出ることはなく、400年以上の長きに渡り有田焼として出荷されてきました。

有田町と波佐見町が隣接し、型や生地や絵付けといった各工程を分業制で磁器を生産していたため、両方の町で生産された食器は、いずれも有田焼と呼ばれてきたわけです。

波佐見焼と有田焼の違い

有田焼は白磁に赤や藍などの華やかで細やかな絵付けを行い、献上品などの高級磁器として知られ、旅館や料亭などで使用されています。

一方、波佐見焼は白磁にシンプルな絵柄を絵付けを行い、ご家庭の日用品として人気です。

波佐見焼としてのスタート

2000年頃に、陶磁器にも正確な産地表示が求められるようになり、生産開始から400年の時を経て、波佐見町で生産した器は有田焼ではなく波佐見焼として出荷されるようになりました。

しかし、知名度の無かった波佐見焼は、その知名度の無さを逆手に取り、従来の歴史に縛られず、時代のトレンドに合った多彩な色合いやモダンなデザインを、他産地に先んじて取り入れていきました。

400年の歴史のある技術力をモダンなカラーやデザインの食器作りに活かし、多くの窯元や商社の努力により、波佐見焼というブランドを確立していきました。

現在の波佐見焼

現在では、波佐見焼といえば、オシャレ、実用的なデザイン、可愛い、スタイリッシュでシンプルなデザイン等、各メーカー・ブランドの製品開発の努力により、それぞれが個性的な製品を生み出し続けています。

波佐見焼の広がり

波佐見町にある窯元が、それぞれ自社ブランドを展開しています。

また波佐見町や有田町にある商社と呼ばれる企画・販売を長年窯元と協力して行ってきた会社が、波佐見町の窯元に製造委託して自社ブランドを展開しています。

さらに近年は、日本国内の様々な企画・デザイン会社が、それぞれ企画・デザインを行い、波佐見町の窯元に製造を依頼し、さらに多様性に富んだ波佐見焼を生み出し続けています。

【DRESS】ブランドもその1つです。

波佐見焼【DRESS】の新規性

【DRESS】はシンプルで使い易い型に、14色もの日本の伝統色の釉薬を全面に施すことで、従来のブランドには無い世界観を表現し、さらに、可愛い、あるいは綺麗といった食器そのものの美しさに加え、「料理が映える」というコンセプトで作られ、SNSなどで「オシャレ」「可愛い」「SNS映えする」と評判を呼び、最も人気のあるブランドの一つとなっています。